Chapitre XI des Harmonies Économiques

Si le niveau de l’humanité ne s’élève pas sans cesse, l’homme n’est pas perfectible.

Si la tendance sociale n’est pas une approximation constante de tous les hommes vers ce niveau progressif, les lois économiques ne sont pas harmoniques.

Or comment le niveau humain peut-il s’élever si chaque quantité donnée de travail ne donne pas une proportion toujours croissante de satisfactions, phénomène qui ne peut s’expliquer que par la transformation de l’utilité onéreuse en utilité gratuite ?

Et, d’un autre côté, comment cette utilité, devenue gratuite, rapprocherait-elle tous les hommes d’un commun niveau, si en même temps elle ne devenait commune ?

Voilà donc la loi essentielle de l’harmonie sociale.

Je voudrais, pour beaucoup, que la langue économique me fournît, pour désigner les services rendus et reçus, deux autres mots que production et consommation, lesquels sont trop entachés de matérialité. Évidemment il y a des services qui, comme ceux du prêtre, du professeur, du militaire, de l’artiste, engendrent la moralité, l’instruction, la sécurité, le sentiment du beau, et qui n’ont rien de commun avec l’industrie proprement dite, si ce n’est qu’ils ont pour fin des satisfactions.

Les mots sont admis, et je ne veux pas me faire néologiste. Mais qu’il soit au moins bien entendu que par production j’entends ce qui confère l’utilité, et par consommation, la jouissance produite par cette utilité.

Que l’école protectionniste, — variété du communisme, — veuille bien nous croire. Quand nous prononçons les mots producteur, consommateur, nous ne sommes pas assez absurdes pour nous figurer, ainsi qu’elle nous en accuse, le genre humain partagé en deux classes distinctes, l’une ne s’occupant que de produire, l’autre que de consommer. Le naturaliste peut diviser l’espèce humaine en blancs et noirs, en hommes et femmes, et l’économiste ne la peut classer en producteurs et consommateurs, parce que, comme le disent avec une grande profondeur de vues MM. les protectionnistes, le producteur et le consommateur ne font qu’un.

Mais c’est justement parce qu’ils ne font qu’un que chaque homme doit être considéré par la science en cette double qualité. Il ne s’agit pas de diviser le genre humain, mais d’étudier deux aspects très-différents de l’homme. Si les protectionnistes défendaient à la grammaire d’employer les pronoms je et tu, sous prétexte que chacun de nous est tour à tour celui à qui l’on parle et celui qui parle, on leur ferait observer qu’encore qu’il soit parfaitement vrai que l’on ne peut mettre toutes les langues d’un côté et toutes les oreilles de l’autre, puisque nous avons tous oreilles et langue, il ne s’ensuit pas que, relativement à chaque proposition émise, la langue n’appartienne à un homme et l’oreille à un autre. De même, relativement à tout service, celui qui le rend est parfaitement distinct de celui qui le reçoit. Le producteur et le consommateur sont en présence, et tellement en présence qu’ils se disputent toujours.

Les mêmes personnes, qui ne veulent pas nous permettre d’étudier l’intérêt humain, au double point de vue du producteur et du consommateur, ne se gênent pas pour faire cette distinction quand elles s’adressent aux assemblées législatives. On les voit alors demander le monopole ou la liberté, selon qu’il s’agit de la chose qu’elles vendent ou de la chose qu’elles achètent.

Sans donc nous arrêter à la fin de non-recevoir des protectionnistes, reconnaissons que, dans l’ordre social, la séparation des occupations a fait à chacun deux situations assez distinctes pour qu’il en résulte un jeu et des rapports dignes d’être étudiés.

En général, nous nous adonnons à un métier, à une profession, à une carrière ; et ce n’est pas à elle que nous demandons directement les objets de nos satisfactions. Nous rendons et nous recevons des services ; nous offrons et demandons des valeurs ; nous faisons des achats et des ventes ; nous travaillons pour les autres, et les autres travaillent pour nous : en un mot, nous sommes producteurs et consommateurs.

Selon que nous nous présentons sur le marché en l’une ou l’autre de ces qualités, nous y apportons un esprit fort différent, on peut même dire tout opposé. S’agit-il de blé, par exemple, le même homme ne fait pas les mêmes vœux quand il va en acheter que lorsqu’il va en vendre. Acheteur, il souhaite l’abondance ; vendeur, la disette. Ces vœux ont leur racine dans le même fond, l’intérêt personnel ; mais comme vendre ou acheter, donner ou recevoir, offrir ou demander, sont des actes aussi opposés que possible, il ne se peut pas qu’ils ne donnent lieu, en vertu du même mobile, à des vœux opposés.

Des vœux qui se heurtent ne peuvent pas coïncider à la fois avec le bien général. J’ai cherché à faire voir, dans un autre ouvrage, que ce sont les vœux que font les hommes en qualité de consommateurs qui s’harmonisent avec l’intérêt public, et cela ne peut être autrement. Puisque la satisfaction est le but du travail, puisque le travail n’est déterminé que par l’obstacle, il est clair que le travail est le mal, et que tout doit tendre à le diminuer ; — que la satisfaction est le bien, et que tout doit concourir à l’accroître.

Ici se présente la grande, l’éternelle, la déplorable illusion qui est née de la fausse définition de la valeur et de la confusion qui en a été faite avec l’utilité.

La valeur n’étant qu’un rapport, autant elle a d’importance pour chaque individu, autant elle en a peu pour la masse. Pour la masse, il n’y a que l’utilité qui serve ; et la valeur n’en est nullement la mesure.

Pour l’individu, il n’y a non plus que l’utilité qui serve. Mais la valeur en est la mesure ; car, avec toute valeur déterminée, il puise dans le milieu social l’utilité de son choix, dans la mesure de cette valeur.

Si l’on considérait l’homme isolé, il serait clair comme le jour que la consommation est l’essentiel, et non la production ; car consommation implique suffisamment travail, mais travail n’implique pas consommation.

La séparation des occupations a amené certains économistes à mesurer le bien-être général non par la consommation, mais par le travail. Et l’on est arrivé, en suivant leurs traces, à cet étrange renversement des principes : favoriser le travail aux dépens de ses résultats.

On a raisonné ainsi :

Plus il y a de difficultés vaincues, mieux cela vaut. Donc augmentons les difficultés à vaincre.

Le vice de ce raisonnement saute aux yeux.

Oui, sans doute, une somme de difficultés étant donnée, il est heureux qu’une quantité aussi donnée de travail en surmonte le plus possible. — Mais diminuer la puissance du travail ou augmenter celle des difficultés, pour accroître la valeur, c’est une monstruosité.

L’individu, dans la société, est intéressé à ce que ses services, même en conservant le même degré d’utilité, augmentent de valeur. Supposons ses désirs réalisés, il est aisé de voir ce qui arrive. Il a plus de bien-être, mais ses frères en ont moins, puisque l’utilité totale n’est pas accrue.

On ne peut donc conclure du particulier au général et dire : Prenons telle mesure dont le résultat satisfasse l’inclination de tous les individus à voir augmenter la valeur de leurs services.

Valeur étant rapport, — on n’aurait rien fait si l’accroissement était proportionnel partout à la valeur antérieure ; — s’il était arbitraire et inégal pour les services différents, on n’aurait fait qu’introduire l’injustice dans la répartition des utilités.

Il est dans la nature de chaque transaction de donner lieu à un débat. Grand Dieu ! quel mot viens-je de prononcer ? Ne me suis-je pas mis sur les bras toutes les écoles sentimentalistes, si nombreuses de nos jours ? Débat implique antagonisme, diront-elles. Vous convenez donc que l’antagonisme est l’état naturel des sociétés. — Me voilà forcé de rompre encore une lance. En ce pays-ci la science économique est si peu sue, qu’elle ne peut prononcer un mot sans faire surgir un adversaire.

On m’a reproché, avec raison, d’avoir écrit cette phrase : « Entre le vendeur et l’acheteur, il existe un antagonisme radical. » Le mot antagonisme, surtout renforcé du mot radical, dépasse de beaucoup ma pensée. Il semble impliquer une opposition permanente d’intérêts, et par conséquent une indestructible dissonance sociale, — tandis que je ne voulais parler que de ce débat passager qui précède tout marché, et qui est inhérent à l’idée même de transaction.

Tant qu’il restera, au grand chagrin de l’utopiste sentimental, l’ombre d’une liberté en ce monde, le vendeur et l’acheteur discuteront leurs intérêts, débattront leurs prix, marchanderont, comme on dit, — sans que pour cela les lois sociales cessent d’être harmoniques. Est-il possible de concevoir que l’offreur et le demandeur d’un service s’abordent sans avoir une pensée momentanément différente relativement à sa valeur ? Et pense-t-on que, pour cela, le monde sera en feu ? Ou il faut bannir toute transaction, tout échange, tout troc, toute liberté de cette terre, ou il faut admettre que chacun des contractants défende sa position, fasse valoir ses motifs. C’est même de ce libre débat tant décrié, que sort l’équivalence des services et l’équité des transactions. Comment les organisateurs arriveront-ils autrement à cette équité si désirable ? Enchaîneront-ils par leurs lois la liberté de l’une des parties seulement ? Alors elle sera à la discrétion de l’autre. Les dépouilleront-ils toutes deux de la faculté de régler leurs intérêts, sous prétexte qu’elles doivent désormais vendre et acheter sur le principe de la fraternité ? Mais que les socialistes permettent qu’on le leur dise, c’est là du galimatias ; car enfin il faut bien que ces intérêts se règlent. Le débat aura-t-il lieu en sens inverse, l’acheteur prenant fait et cause pour le vendeur et réciproquement ? Les transactions seront fort divertissantes, il faut en convenir. « Monsieur, ne me donnez que 10 fr. de ce drap. — Que dites-vous ? je veux vous en donner 20 fr. — Mais, Monsieur, il ne vaut rien ; il est passé de mode ; il sera usé dans quinze jours, dit le marchand. — Il est des mieux portés et durera deux hivers, répond le client. — Eh bien ! Monsieur, pour vous complaire, j’y ajouterai 5 fr. ; c’est tout ce que la fraternité me permet de faire. — Il répugne à mon socialisme de le payer moins de 20 fr. ; mais il faut savoir faire des sacrifices, et j’accepte. » Ainsi la bizarre transaction arrivera juste au résultat ordinaire, et les organisateurs auront le regret de voir cette maudite liberté survivre encore, quoique se manifestant à rebours et engendrant un antagonisme retourné.

Ce n’est pas là ce que nous voulons, disent les organisateurs, ce serait de la liberté. — Que voulez-vous donc, car encore faut-il que les services s’échangent et que les conditions se règlent ? — Nous entendons que le soin de les régler nous soit confié. — Je m’en doutais…

Fraternité ! lien des âmes, étincelle divine descendue du ciel dans le cœur des hommes, a-t-on assez abusé de ton nom ? C’est en ton nom qu’on prétend étouffer toute liberté. C’est en ton nom qu’on prétend élever un despotisme nouveau et tel que le monde n’en a jamais vu ; et l’on pourrait craindre qu’après avoir servi de passe-port à tant d’incapacités, de masque à tant d’ambitions, de jouet à tant d’orgueilleux mépris de la dignité humaine, ce nom souillé ne finisse par perdre sa grande et noble signification.

N’ayons donc pas la prétention de tout bouleverser, de tout régenter, de tout soustraire, hommes et choses, aux lois de leur propre nature. Laissons le monde tel que Dieu l’a fait. Ne nous figurons pas, nous, pauvres écrivassiers, que nous soyons autre chose que des observateurs plus ou moins exacts. Ne nous donnons pas le ridicule de prétendre changer l’humanité, comme si nous étions en dehors d’elle, de ses erreurs, de ses faiblesses. Laissons les producteurs et les consommateurs avoir des intérêts, les discuter, les débattre, les régler par de loyales et paisibles conventions. Bornons-nous à observer leurs rapports et les effets qui en résultent. C’est ce que je vais faire, toujours au point de vue de cette grande loi que je prétends être celle des sociétés humaines : l’égalisation graduelle des individus et des classes combinée avec le progrès général.

Une ligne ne ressemble pas plus à une force, à une vitesse qu’à une valeur ou une utilité. Néanmoins le mathématicien s’en sert avec avantage. Pourquoi l’économiste n’en ferait-il pas de même ?

Il y a des valeurs égales, il y a des valeurs qui ont entre elles des rapports connus, la moitié, le quart, le double, le triple. Rien n’empêche de représenter ces différences par des lignes de diverses longueurs.

Il n’en est pas ainsi de l’utilité. L’utilité générale, nous l’avons vu, se décompose en utilité gratuite et utilité onéreuse ; celle qui est due à l’action de la nature, celle qui est le résultat du travail humain.

Cette dernière s’évaluant, se mesurant, peut être représentée par une ligne à dimension déterminée ; l’autre n’est pas susceptible d’évaluation, de mesure. Il est certain que la nature fait beaucoup pour la production d’un hectolitre de blé, d’une pièce de vin, d’un bœuf, d’un kilogramme de laine, d’un tonneau de houille, d’un stère de bois. Mais nous n’avons aucun moyen de mesurer le concours naturel d’une multitude de forces, la plupart inconnues et agissant depuis la création. De plus, nous n’y avons aucun intérêt. Nous devons donc représenter l’utilité gratuite par une ligne indéfinie.

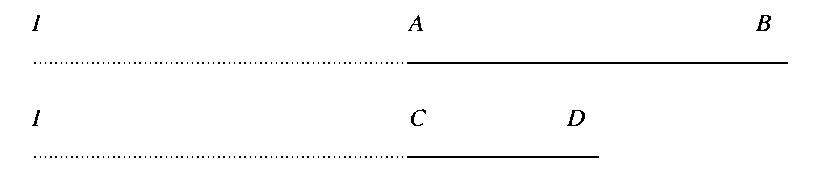

Soient donc deux produits, dont l’un vaut le double de l’autre, ils peuvent être représentés par les lignes ci-après :

| IB, | ID, | le produit total, l’utilité générale, ce qui satisfait le besoin, la richesse absolue ; |

| IA, | IC, | le concours de la nature, l’utilité gratuite, la part de la communauté ; |

| AB, | CD, | le service humain, l’utilité onéreuse, la valeur, la richesse relative, la part de la propriété. |

Je n’ai pas besoin de dire que AB, à la place de quoi vous pouvez mettre, par la pensée, ce que vous voudrez, une maison, un meuble, un livre, une cavatine chantée par Jenny Lind, un cheval, une pièce d’étoffe, une consultation de médecin, etc., s’échangera contre deux fois CD, et que les deux contractants se donneront réciproquement, par-dessus le marché, sans même s’en apercevoir, l’un une fois IA, l’autre deux fois IC.

L’homme est ainsi fait que sa préoccupation perpétuelle est de diminuer le rapport de l’effort au résultat, de substituer l’action naturelle à sa propre action, en un mot, de faire plus avec moins. C’est l’objet constant de son habileté, de son intelligence et de son ardeur.

Supposons donc que Jean, producteur de IB, trouve un procédé au moyen duquel il accomplisse son œuvre avec la moitié du travail qu’il y mettait avant, en calculant tout, même la confection de l’instrument destiné à faire concourir une force naturelle.

Tant qu’il conservera son secret, il n’y aura rien de changé dans les figures ci-dessus. AB et CD représenteront les mêmes valeurs, les mêmes rapports ; car, connaissant seul au monde le procédé expéditif, Jean le fera tourner à son seul avantage. Il se reposera la moitié de la journée, ou bien il fera deux IB par jour au lieu d’un ; son travail sera mieux rémunéré. La conquête sera faite au profit de l’humanité, mais l’humanité sera représentée, sous ce rapport, par un seul homme.

Pour le dire en passant, le lecteur doit voir ici combien est glissant l’axiome des économistes anglais : — la valeur vient du travail, — s’il a pour objet de donner à penser que valeur et travail soient choses proportionnelles. Voici un travail diminué de moitié, sans que la valeur ait changé, et cela arrive à chaque instant. Pourquoi ? Parce que le service est le même. Avant comme après l’invention, tant qu’elle est un secret, celui qui cède IB rend un service identique. Il n’en sera plus de même le jour où Pierre, producteur de ID, pourra lui dire : « Vous me demandez deux heures de mon travail contre une du vôtre ; mais je connais votre procédé, et, si vous mettez votre service à si haut prix, je me le rendrai à moi-même. »

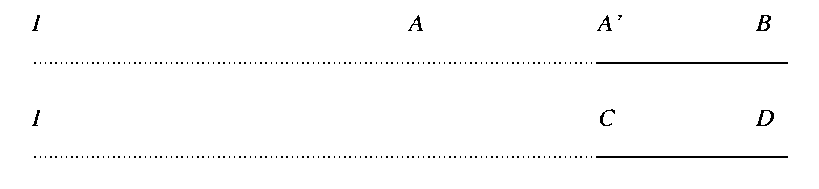

Or ce jour arrivera nécessairement. Un procédé réalisé n’est pas longtemps un mystère. Alors la valeur du produit IB baissera de moitié, et nous aurons les deux figures :

AA’, valeur anéantie, richesse relative disparue, propriété devenue communauté, utilité autrefois onéreuse, aujourd’hui gratuite.

Car, quant à Jean, qui est ici le symbole du producteur, il est replacé dans sa condition première. Avec le même effort qu’il mettait jadis à faire IB, il le fait maintenant deux fois. Pour avoir deux fois ID, le voilà contraint de donner deux fois IB, soit le meuble, le livre, la maison, etc.

Qui profite en tout ceci ? C’est évidemment Pierre, le producteur de ID, symbole ici de tous les consommateurs, y compris Jean lui-même. Si, en effet, Jean veut consommer son propre produit, il recueillera l’économie de temps représentée par la suppression de AA’. Quant à Pierre, c’est-à-dire quant à tous les consommateurs du monde, ils achèteront IB avec la moitié du temps, de l’effort, du travail, de la valeur qu’il fallait y mettre avant l’intervention de la force naturelle. Donc cette force est gratuite, et, de plus, commune.

Puisque je me suis hasardé dans les figures géométriques, qu’il me soit permis d’en faire encore une fois usage, heureux si ce procédé un peu bizarre, j’en conviens, en économie politique, facilitait au lecteur l’intelligence du phénomène que j’ai à décrire.

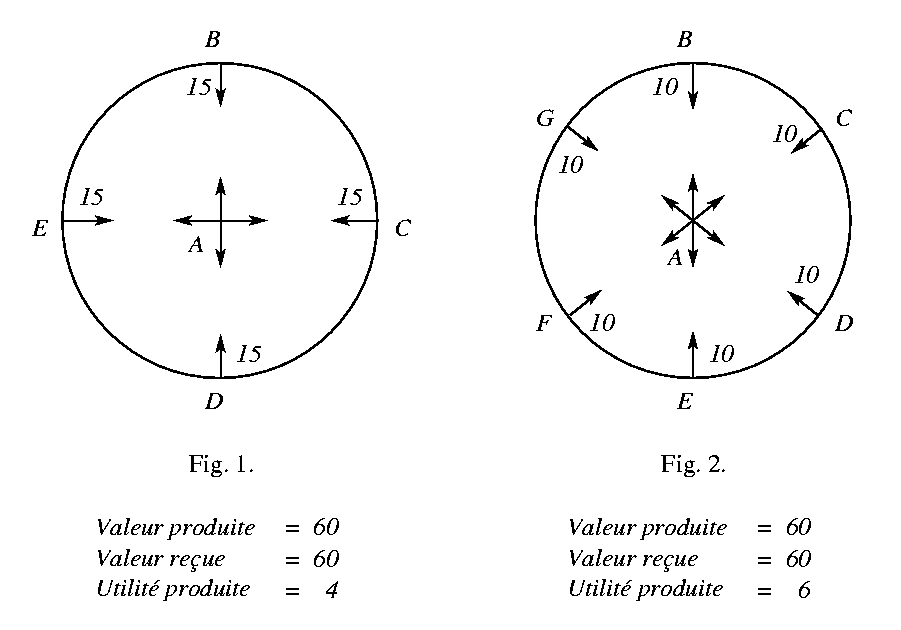

Comme producteur ou comme consommateur, tout homme est un centre d’où rayonnent les services qu’il rend, et auquel aboutissent les services qu’il reçoit en échange.

Soit donc placé en A (fig. 1) un producteur, par exemple un copiste, symbole de tous les producteurs ou de la production en général. Il livre à la société quatre manuscrits. Si, au moment ou nous faisons l’observation, la valeur de chacun de ces manuscrits est de 15, il rend des services égaux à 60, et reçoit une valeur égale, diversement répartie sur une multitude de services. Pour simplifier la démonstration, je n’en mets que quatre partant des quatre points de la circonférence BCDE.

Cet homme invente l’imprimerie. Il fait désormais en quarante heures ce qui en exigeait soixante. Admettons que la concurrence l’a forcé à réduire proportionnellement le prix de ses livres ; au lieu de 15, ils ne valent plus que 10. Mais aussi, au lieu de quatre, notre travailleur en peut faire six. D’un autre côté, le fonds rémunératoire, parti de la circonférence, et qui était de 60, n’a pas changé. Il y a donc de la rémunération pour six livres, valant chacun 10, par la raison qu’il y en avait avant pour quatre manuscrits valant chacun 15.

Je ferai remarquer brièvement que c’est là ce qu’on perd toujours de vue dans la question des machines, du libre échange et à propos de tout progrès. On voit du travail rendu disponible par le procédé expéditif, et l’on s’alarme. On ne voit pas qu’une proportion semblable de rémunération est rendue disponible aussi du même coup.

Les nouvelles transactions seront donc représentées par la figure 2, où nous voyons rayonner du centre À une valeur totale de 60, répartie sur six livres au lieu de quatre manuscrits. De la circonférence continue à partir une valeur égale de 60, nécessaire aujourd’hui comme autrefois pour la balance.

Qui a donc gagné à ce changement ? Au point de vue de la valeur, personne. Au point de vue de la richesse réelle, des satisfactions effectives, la classe innombrable des consommateurs rangés à la circonférence. Chacun d’eux achète un livre avec une quantité de travail réduite d’un tiers. — Mais les consommateurs, c’est l’humanité. — Car remarquez que À lui-même, s’il ne gagne rien en tant que producteur, s’il est tenu, comme avant, à soixante heures de travail pour obtenir l’ancienne rémunération, gagne cependant, en tant que consommateur de livres, c’est-à-dire au même titre que les autres hommes. Comme eux tous, s’il veut lire, il peut se procurer cette satisfaction avec une économie de travail égale au tiers.

Que si, en qualité de producteur, il voit le bénéfice de ses propres inventions lui échapper à la longue, par le fait de la concurrence, où donc est pour lui la compensation ?

Elle consiste 1° en ce que, tant qu’il a pu garder son secret, il a continué de vendre quinze ce qui ne lui coûtait plus que dix ;

2° En ce qu’il obtient des livres pour son propre usage, à moins de frais, et participe ainsi aux avantages qu’il a procurés à la société.

3° Mais sa compensation consiste surtout en ceci : de même qu’il a été forcé de faire profiter l’humanité de ses progrès, il profite des progrès de l’humanité.

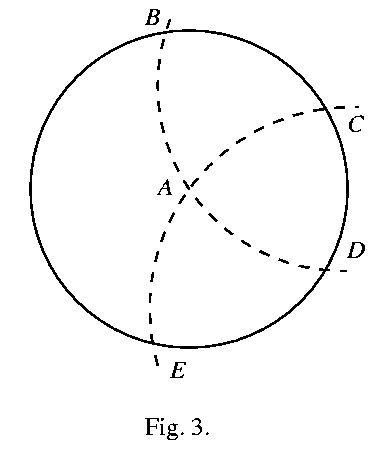

De même que les progrès accomplis en A ont profité à B, C, D, E, les progrès réalisés en B, C, D, E profiteront à A. Tour à tour A se trouve au centre et à la circonférence de l’industrie universelle, car il est tour à tour producteur et consommateur. Si B, par exemple, est un fileur de coton qui substitue la broche au fuseau, le profit ira en A comme en C, D. — Si C est un marin qui remplace la rame par la voile, l’économie profitera à B, A, E.

En définitive, le mécanisme repose sur cette loi :

Le progrès ne profite au producteur, en tant que tel, que le temps nécessaire pour récompenser son habileté. Bientôt il amène une baisse de valeur, qui laisse aux premiers imitateurs une juste quoique moindre récompense. Enfin la valeur se proportionne au travail réduit, et toute l’économie est acquise à l’humanité.

Ainsi tous profitent du progrès de chacun, chacun profite du progrès de tous. — Le chacun pour tous, tous pour chacun, mis en avant par les socialistes, et qu’ils donnent an monde comme une nouveauté contenue en germe dans leurs organisations fondées sur l’oppression et la contrainte, Dieu même y a pourvu ; il a su le faire sortir de la liberté.

Dieu, dis-je, y a pourvu ; et il ne fait pas prévaloir sa loi dans une commune modèle, dirigée par M. Considérant, ou dans un phalanstère de six cents harmoniens, ou dans une Icarie à l’essai, sous la condition que quelques fanatiques se soumettent au pouvoir discrétionnaire d’un monomane, et que les incrédules payent pour les croyants. Non, Dieu y a pourvu d’une manière générale, universelle, par un mécanisme merveilleux dans lequel la justice, la liberté, l’utilité, la sociabilité se combinent et se concilient à un degré qui devrait décourager les entrepreneurs d’organisations sociales.

Remarquez que cette grande loi, chacun pour tous, tous pour chacun, est beaucoup plus universelle que ma démonstration ne le suppose. Les paroles sont lourdes et la plume plus lourde encore. L’écrivain est réduit à montrer successivement l’un après l’autre, avec une désespérante lenteur, des phénomènes qui ne s’imposent à l’admiration que par leur ensemble.

Ainsi je viens de parler d’inventions. On pourrait en conclure que c’est le seul cas où le progrès réalisé échappe au producteur pour aller grossir le fonds commun de l’humanité. Il n’en est pas ainsi. C’est une loi générale que tout avantage quelconque, provenant de la situation des lieux, du climat ou de quelque libéralité naturelle que ce soit, glisse rapidement entre les mains de celui qui le premier l’aperçoit et s’en empare, sans être perdu pour cela, mais pour aller alimenter l’immense réservoir où se puisent les communes satisfactions des hommes. Une seule condition est attachée à ce résultat : c’est que le travail et les transactions soient libres. Contrarier la liberté, c’est contrarier le vœu de la Providence, c’est suspendre l’effet de sa loi, c’est borner le progrès dans ses deux sens.

Ce que je viens de dire des biens est vrai aussi des maux. Rien ne s’arrête sur le producteur, ni avantages, ni inconvénients. Les uns comme les autres tendent à se répartir sur la société tout entière.

Nous venons de voir avec quelle avidité le producteur recherche ce qui peut faciliter son œuvre, et nous nous sommes assurés qu’en très-peu de temps le profit lui en échappe. Il semble qu’il ne soit entre les mains d’une intelligence supérieure que l’aveugle et docile instrument du progrès général.

C’est avec la même ardeur qu’il évite tout ce qui entrave son action, et cela est heureux pour l’humanité, car c’est à elle, à la longue, que nuisent ces obstacles. Par exemple, supposons qu’on frappe A, le producteur d’un livre, d’une forte taxe. Il faudra qu’il l’ajoute au prix de ses livres. Elle entrera, comme partie constitutive, dans leur valeur, ce qui veut dire que B, C, D, E devront donner plus de travail pour acheter une satisfaction égale. La compensation sera pour eux dans l’emploi que le gouvernement fera de la taxe. S’il en fait un bon usage, ils pourront ne pas perdre, ils pourront même gagner à l’arrangement. S’il s’en sert pour les opprimer, ce sera deux vexations multipliées l’une par l’autre. Mais A, quant à lui, s’est débarrassé de la taxe, encore qu’il en fasse l’avance.

Ce n’est pas à dire que le producteur ne souffre souvent beaucoup des obstacles quels qu’ils soient, et entre autres des taxes. Il en souffre quelquefois jusqu’à en mourir, et c’est justement pour cela qu’elles tendent à se déplacer et à retomber en définitive sur la masse.

Ainsi, en France, on a soumis le vin à une foule d’impôts et d’entraves. Ensuite on a inventé pour lui un régime qui l’empêche de se vendre au dehors.

Voici par quels ricochets le mal tend à passer du producteur au consommateur. Immédiatement après que l’impôt et l’entrave sont mis en œuvre, le producteur tend à se faire dédommager. Mais la demande des consommateurs, ainsi que la quantité de vin, restant la même, il ne peut en hausser le prix. Il n’en tire d’abord pas plus après la taxe qu’avant. Et comme, avant la taxe, il n’en obtenait qu’une rémunération normale déterminée par la valeur des services librement échangés, il se trouve en perte de tout le montant de la taxe. Pour que les prix s’élèvent, il faut qu’il y ait diminution dans la quantité de vin produite [1]…

. . . . .

Le consommateur, le public est donc, relativement à la perte ou au bénéfice qui affectent d’abord telle ou telle classe de producteurs, ce que la terre est à l’électricité : le grand réservoir commun. Tout en sort ; et, après quelques détours plus ou moins longs, après avoir engendré des phénomènes plus ou moins variés, tout y rentre.

Nous venons de constater que les résultats économiques ne font que glisser, pour ainsi dire, sur le producteur pour aboutir au consommateur, et que, par conséquent, toutes les grandes questions doivent être étudiées au point de vue du consommateur, si l’on veut en saisir les conséquences générales et permanentes.

Cette subordination du rôle de producteur à celui de consommateur, que nous avons déduite de la considération d’utilité, est pleinement confirmée par la considération de moralité.

En effet, la responsabilité partout incombe à l’initiative. Or où est l’initiative ? Dans la demande.

La demande (qui implique les moyens de rémunération) détermine tout : la direction du capital et du travail, la distribution de la population, la moralité des professions, etc. C’est que la demande répond au Désir, tandis que l’offre répond à l’Effort. — Le Désir est raisonnable ou déraisonnable, moral ou immoral. — L’Effort, qui n’est qu’un effet, est moralement neutre ou n’a qu’une moralité réfléchie.

La demande ou consommation dit au producteur : « Fais ceci pour moi. » Le producteur obéit à l’impulsion d’autrui. — Et cela serait évident pour tous, si toujours et partout le producteur attendait la demande.

Mais en fait les choses se passent différemment.

Que ce soit l’échange qui ait amené la division du travail, ou la division du travail qui ait déterminé l’échange, — c’est une question subtile et oiseuse. Disons que l’homme échange parce qu’étant intelligent et sociable, il comprend que c’est un moyen d’augmenter le rapport du résultat à l’effort. Ce qui résulte seulement de la division du travail et de la prévoyance, c’est qu’un homme n’attend pas la proposition de travailler pour autrui. L’expérience lui enseigne qu’elle est tacite dans les relations humaines et que la demande existe.

Il fait d’avance l’effort qui doit y satisfaire, et c’est ainsi que naissent les professions. D’avance on fabrique des souliers, des chapeaux ; on se prépare à bien chanter, à enseigner, à plaider, à guérir, etc. Mais est-ce réellement l’offre qui prévient ici la demande et la détermine ?

Non. — C’est parce qu’il y a certitude suffisante que ces différents services seront demandés qu’on s’y prépare, encore qu’on ne sache pas toujours précisément de qui viendra la demande. Et la preuve, c’est que le rapport entre ces différents services est assez connu, c’est que leur valeur est assez généralement expérimentée, pour qu’on se livre avec quelque sécurité à telle fabrication, pour qu’on embrasse telle ou telle carrière.

L’impulsion de la demande est donc préexistante, puisqu’on a pu en calculer la portée avec tant de précision.

Aussi, quand un homme prend un état, une profession, quand il se met à produire, de quoi se préoccupe-t-il ? Est-ce de l’utilité de la chose qu’il produit, de ses résultais bons ou mauvais, moraux ou immoraux ? — Pas du tout ; il ne pense qu’à sa valeur : c’est le demandeur qui regarde à l’utilité. L’utilité répond à son besoin, à son désir, à son caprice. La valeur, au contraire, ne répond qu’à l’effort cédé, au service transmis. C’est seulement lorsque, par l’échange, l’offreur devient demandeur à son tour, que l’utilité l’intéresse. Quand je me décide à faire des souliers plutôt que des chapeaux, ce n’est pas que je me sois posé cette question : Les hommes ont-ils plus d’intérêt à garantir leurs pieds que leur tête ? Non ; cela regarde le demandeur et détermine la demande. — La demande, à son tour, détermine la valeur ou l’estime en laquelle le public tient le service. — La valeur, enfin, décide l’effort ou l’offre.

De là résultent des conséquences morales très-remarquables. Deux nations peuvent être également pourvues de valeurs, c’est-à-dire de richesses relatives (Voir chap. VI), et très-inégalement pourvues d’utilités réelles, de richesses absolues ; cela arrive quand l’une forme des désirs plus déraisonnables que l’autre, quand celle-ci pense à ses besoins réels, et que celle-là se crée des besoins factices ou immoraux.

Chez un peuple peut dominer le goût de l’instruction, chez l’autre celui de la bonne chère. En ce cas, on rend service au premier quand on a quelque chose à lui enseigner ; au second, quand on sait flatter son palais.

Or, les hommes rémunèrent les services selon l’importance qu’ils y attachent. S’ils n’échangeaient pas, ils se rendraient le service à eux-mêmes ; et par quoi seraient-ils déterminés, si ce n’est par la nature et l’intensité de leurs désirs ?

Chez l’une de ces nations, il y aura beaucoup de professeurs ; chez l’autre, beaucoup de cuisiniers.

Dans l’une et dans l’autre les services échangés peuvent être égaux en somme, et par conséquent représenter des valeurs égales, la même richesse relative, mais non la même richesse absolue. Cela ne veut pas dire autre chose, si ce n’est que l’une emploie bien son travail et l’autre mal.

Et le résultat, sous le rapport des satisfactions, sera celui-ci : l’un de ces peuples aura beaucoup d’instruction, l’autre fera de bons repas. Les conséquences ultérieures de cette diversité de goûts auront une très-grande influence, non-seulement sur la richesse réelle, mais même sur la richesse relative ; car l’instruction, par exemple, peut développer des moyens nouveaux de rendre des services, ce que les bons repas ne peuvent faire.

On remarque, parmi les nations, une prodigieuse diversité de goûts, fruit de leurs précédents, de leur caractère, de leurs convictions, de leur vanité, etc.

Sans doute, il y a des besoins si impérieux, par exemple celui de boire et de manger, qu’on pourrait presque les considérer comme des quantités données. Cependant il n’est pas rare de voir un homme se priver de manger à sa faim pour avoir des habits propres, et un autre ne songer à la propreté des vêtements qu’après avoir satisfait ses appétits. — Il en est de même des peuples.

Mais une fois ces besoins impérieux satisfaits, tout ce qui est au delà dépend beaucoup plus de la volonté ; c’est affaire de goût, et c’est dans cette région que l’empire de la moralité et du bon sens est immense.

L’énergie des divers désirs nationaux détermine toujours la quantité de travail que chaque peuple prélève sur l’ensemble de ses efforts pour satisfaire chacun de ses désirs. L’Anglais veut avant tout être bien nourri. Aussi consacre-t-il une énorme quantité de son travail à produire des subsistances ; et s’il fait autre chose, c’est pour l’échanger au dehors, contre des aliments ; en définitive, ce qui se consomme en Angleterre de blé, de viande, de beurre, de lait, de sucre, etc., est effrayant. Le Français veut être amusé. Il aime ce qui flatte les yeux et se plait au changement. La direction de ses travaux obéit docilement à ses désirs. En France, il y a beaucoup de chanteuses, de baladins, de modistes, d’estaminets, de boutiques élégantes, etc. En Chine, on aspire à se donner des rêves agréables par l’usage de l’opium. C’est pourquoi une grande quantité de travail national est consacrée à se procurer, soit directement, par la production, soit indirectement, par l’échange, ce précieux narcotique. En Espagne, où l’on est porté vers la pompe du culte, les efforts des populations viennent en grand nombre aboutir à la décoration des édifices religieux, etc.

Je n’irai pas jusqu’à dire qu’il n’y a jamais d’immoralité dans l’Effort qui a pour but de rendre des services correspondant à des désirs immoraux ou dépravés. Mais il est évident que le principe de l’immoralité est dans le désir même.

Cela ne ferait pas matière de doute si l’homme était isolé. Cela ne peut non plus être douteux pour l’humanité associée, car l’humanité associée, c’est l’individualité élargie.

Aussi, voyez : qui songe à blâmer nos travailleurs méridionaux de faire de l’eau-de-vie ? Ils répondent à une demande. Ils bêchent la terre, soignent leurs vignes, vendangent, distillent le raisin sans se préoccuper de ce qu’on fera du produit. C’est à celui qui recherche la satisfaction à savoir si elle est honnête, morale, raisonnable, bienfaisante. La responsabilité lui incombe. Le monde ne marcherait pas sans cela. Où en serions-nous si le tailleur devait se dire : « Je ne ferai pas un habit de cette forme qui m’est demandée, parce qu’elle pèche par excès de luxe, ou parce qu’elle compromet la respiration, etc., etc. ? »

Est-ce que cela regarde nos pauvres vignerons, si les riches viveurs de Londres s’enivrent avec les vins de France ? Et peut-on plus sérieusement accuser les Anglais de récolter de l’opium dans l’Inde avec l’idée bien arrêtée d’empoisonner les Chinois ?

Non, un peuple futile provoque toujours des industries futiles, comme un peuple sérieux fait naître des industries sérieuses. Si l’humanité se perfectionne, ce n’est pas par la moralisation du producteur, mais par celle du consommateur.

C’est ce qu’a parfaitement compris la religion, quand elle a adressé au riche, — au grand consommateur, un sévère avertissement sur son immense responsabilité. D’un autre point de vue, et dans une autre langue, l’Économie politique formule la même conclusion. Elle affirme qu’on ne peut pas empêcher d’offrir ce qui est demandé ; que le produit n’est pour le producteur qu’une valeur, une sorte de numéraire qui ne représente pas plus le mal que le bien, tandis que, dans l’intention du consommateur, il est utilité, jouissance morale ou immorale ; que, par conséquent, il incombe à celui qui manifeste le désir et fait la demande d’en assumer les conséquences utiles ou funestes, et de répondre devant la justice de Dieu, comme devant l’opinion des hommes, de la direction bonne ou mauvaise qu’il a imprimée au travail.

Ainsi, à quelque point de vue qu’on se place, on voit que la consommation est la grande fin de l’économie politique ; que le bien et le mal, la moralité et l’immoralité, les harmonies et les discordances, tout vient se résoudre dans le consommateur, car il représente l’humanité.